吉備津の釜ー群を抜く惨劇の立役者・磯良

<ストーリー>

吉備の国、賀夜郡 庭妹(かやのこおり にいせ)に井沢庄太夫という者がいた。

祖父は播磨の赤松に仕えていたが、嘉吉元年の乱の折に館を去ってこの地に移り住み、庄太夫に到るまでの三代のうちに、農業で家を豊かにした。

しかし、庄太夫の嫡男である正太郎は農業を厭い、酒に溺れ女遊びにふけり、父の言いつけを守らなかった。

両親は嘆き、良家の子女で見目も美しい人と結婚させれば、息子もきっと落ち着くだろうと思い、密かに結婚相手を探すことにした。

そこへ、吉備津の神主である香央造酒(かさだみき)の娘が容姿麗しく、孝行者で、歌や箏も嗜む才女であるという話が舞い込んできた。

仲介を頼むと先方も是非にということであったので、早速結納し、吉日に婚儀を執り行った。

ところで、吉備津神社には釜の音で吉兆凶兆を占う神事がある。

巫女の祝詞が終わり、湯が沸き上がった時、釜が牛の吠えるような音を立てれば、吉兆である。

反対に、なんの音もしなければ、凶兆である。

これを「吉備津の御釜祓(みかまばらい」という。

井沢の息子・正太郎と、香央の娘・磯良(いそら)の婚儀の際にも御釜祓が行われたわけだが、不吉なことに釜は静まり返っていた。

神主である香央はこの様子に不安を覚えたが、妻の方は意に介さず、

「御釜が音を立てなかったのは、儀式に携わった者の誰かが、身を清めていなかったせいでしょう。井沢家との婚姻はこのうえない良縁ですし、本人も心待ちにしております。ここで取り止める方が、却って良くないことになるのでは。」

と夫を説得にかかり、香央も元々望んでいた縁談だったので、深く気にすることなく、そのまま婚儀を進めてしまった。

磯良は評判通りのよく出来た女性で、夫である正太郎に対してはもちろんのこと、舅姑にも誠意を尽くしてよく仕えたので、良い嫁を貰ったものだと井沢家では大喜びだった。

正太郎も、磯良の“妻女の鑑”とも言うべき献身ぶりに感心して、仲睦まじく暮らしていた。

しかし、生来の性質というものは、そう簡単には変わらない。

いつの頃からか、正太郎は袖(そで)という遊女と懇意になってしまった。

そればかりか、身請けして近くの里に別宅を作ると、日中はそちらで過ごし、家には遅く帰るようになった。

磯良がそれを恨めしく思って、諌めたり嘆いたりしても、当の正太郎はうわの空で聞き流す始末。

やがて、何ヶ月も家を空けるようになったので、ついには父の庄太夫も堪忍袋の緒が切れ、正太郎を部屋に閉じ込めてしまった。

ある日、父が留守の間に、正太郎は磯良にそっと話を持ちかけた。

「そなたの真心のこもった献身ぶりに、今は自分の罪深さを悔いるばかりだ。これからは身を正して、父上にもお詫び申し上げたい。」

そして、袖という女は親もなく、自分がいなければ遊女に戻るしか無いひどい身の上であること、身分のある人に仕えられるよう都に行かせてやりたいと思っていることを打ち明けた。

そして、自分はこのような状態で自由になる金もない。どうかそなたの計らいであの女を助けてやってくれないか。と頼み込んだ。

磯良は夫に自分の真心が通じたものと思って大層喜んだ。

そこで、自分の持ち物を売ったり、実家の母に嘘の頼み事などして金を工面し、すべて正太郎に渡した。

しかし、正太郎は金を持ってこっそり家を抜け出すと、袖と京に逃げてしまったのである。

あまりに酷い仕打ちに、磯良はひたすら恨み嘆き、ついには重い病で臥せってしまった。医者の薬も効く様子がなく、粥さえ日に日に受け付けなくなり、もはやどうにもならない有様だった。

一方、正太郎と袖は京に向かう前に、袖の従弟の彦六という男を訪ねた。

彦六は二人が京に行くという話を聞くと、

「都に行っても人が当てになるとは限りませんよ。どうせならここで一緒に暮らしませんか」

と引き止めた。正太郎も尤もだと思い、彦六が借りてくれた隣家のあばら家に住むことにした。

ところが、幾日も経たないうちに、袖の様子がおかしくなった。急に苦しみだし、ひとしきり嘆息しながら泣くと、発作が収まるように普通に戻る。

まるで物の怪に取り憑かれたような様に、

「生霊というものに違いない。もしや、故郷に捨ててきた妻が祟っているのでは」

と思い悩む正太郎だったが、彦六はただの病だと言ってとりあわない。

しかし、袖の容態はどんどん悪くなり、わずか七日で亡くなってしまった。

正太郎は一緒に死んでしまいそうな勢いで嘆き悲しんだが、彦六に説得されてようやく亡骸を火葬し、丁重に弔ったのであった。

それからの正太郎は、日中はぼんやりと物思いにふけり、夜には墓に行って悲しみに浸る日々を送っていた。

.jpg)

その夜も墓に行ってみると、隣に新しい墓が出来ていた。

見れば、一人の若い女が、これも非常に悲しげな様子で手を合わせている。

思わず声をかけ話を聞いてみると、女はこの墓の主に仕えていた者だという。残された奥方は悲嘆のあまり重い病にかかってしまったので、この若い女が代わりに墓の世話をしているということであった。

正太郎は、自分も先ごろ愛しい妻を亡くしたばかりだと打ち明け、奥方の心持ちがよく分かるので、ぜひ語らい合ってお慰めしたい、と申し出た。

若い女も「奥様は寂しく過ごしておいでです。時々訪ねて差し上げてください」と言って先導した。

ほの暗い林の中にある小さな茅葺きの家に着くと、

女は正太郎を待たせて家の中に入り、しばらくすると出てきてこう告げた。

「奥様に申し上げましたら、屏風越しにお話致しましょうとのことです。こちらへどうぞ。」

庭先の植え込みを回り込んで奥の方へ案内されて行くと、自分一人が入れるくらいに戸が開けてある部屋の中に低い屏風が立ててあり、そこから古い布団の端が見えるので、中に奥方がいると知れた。

「ご心痛から病気になられたと伺いました。私も最愛の妻を亡くしましたので、同じ悲しみをお話し合おうと思い、お願いして連れて来ていただいたのです。」

正太郎がそう声をかけると、奥方は屏風を少し引き開けて、

「珍しい方にお目にかかるものですね。辛い報いがどれほどのものか、思い知らせて差し上げましょう。」

というではないか。

驚いてよく見れば、それは故郷に捨ててきた磯良であった。

真っ青な顔色、どろんとした目付き、自分を指差す青白く痩せこけた手。

あまりの恐ろしさに、正太郎は「ああっ」と声を漏らすと意識を失ってしまった。

どれほど経ったのか、ふと気づいて目を細く開いてみると、家だと思っていたのは墓地のお堂で、黒い仏像が立っているばかりだった。

家に逃げ帰って彦六に出来事を話すと、キツネの仕業でしょうと言いつつも、気休めになればと陰陽師のもとに連れて行ってくれた。

「災いはすでに迫っており危険です。先に女の命を奪っていますが、怨みはまだ尽きていない。貴方の命も一刻を争う状態です。この者がこの世を去ったのは七日前ですから、今日から四十二日の間はしっかり戸を閉めて厳重な物忌みをしてください。私の言ったことを守れば九死に一生を得ることが出来るかもしれませんが、わずかでも手落ちがあれば助からないでしょう。」

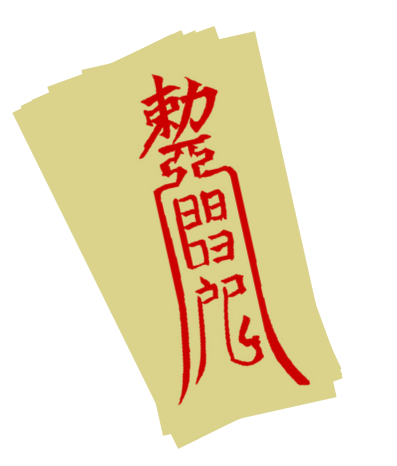

陰陽師は正太郎に固く言い含めると、筆で背中から手足まで文字を書き込んだ。そして朱で書いた呪符をたくさん渡して、

「この朱符を全ての戸という戸に貼って神仏に念じなさい。失敗して身を滅ぼすことのないように気をつけなさい。」

と教えた。正太郎は恐ろしさに震えつつも陰陽師に感謝して家に帰り、朱符を門に貼り、窓に貼って、しっかり身を清めると家に閉じこもったのである。

その晩、真夜中頃に恐ろしい声が聞こえた。

「ああ、いやだ。こんな御札が貼ってある」

それはそう呟いたきり、静かになった。

正太郎はおそろしさに震えて長い夜をやり過ごし、夜が明けると急いで彦六に近い方の壁を叩いて、夜の出来事を話した。

これまで正太郎の気のせいだと思っていた彦六も、ようやく陰陽師の言葉が気になり、今度は自分も一緒に起きて確かめることにした。

次の夜は物を倒さんばかりに風が吹き荒れ、雨まで降ってただならぬ様子であった。二人で壁越しに声を掛け合っているうちに丑の刻になった。

すると正太郎の家の障子窓にサッと赤い光が射して、

「ええい、憎らしい!ここにも貼りおって!」

深夜に聞くその声は一層凄まじく、正太郎は全身の毛が逆立って、しばらく気を失っていた。

それから四十日の間、怨霊は毎晩やってきて、恨みの声はどんどん恐ろしくなっていった。

こうしてとうとう、陰陽師に告げられた四十二日目の夜になった。

あと一夜となったので、とりわけ用心して過ごすうちに、だんだんと明け方の空も白々と明るくなってきた。

正太郎は壁越しに彦六に呼びかけた。

「厳重な物忌みもようやく終わりました。貴方の顔も随分見ていないし、このひと月の恐ろしい思いを聞いて頂きたい。どうか起きてください。私も外に出ますから。」

彦六も気軽に「もう何も起こらないでしょう。さ、こちらへおいでなさい。」と言って戸を半分も開けないうちに、隣家の軒のあたりから

「わあっ!」

という叫び声が耳を貫いて、思わず尻もちをついた。

これは正太郎の身に何か起こったに違いない、と斧を掴んで表に出てみると、夜が明けたと思ったのは間違いで、外はまだ暗く月は真上にあるがぼうっと霞んでおり、風は冷たい。

正太郎の家の戸は開けっ放しで、人の姿はなかった。

家の中に逃げ込んだのかと走って入ってみるが、隠れるほどの場所もない家なので、外の通りに倒れているのかと探してみるが、そのへんには物もない。

「どうなってしまったのだ……」

と混乱しつつ明かりを掲げて辺りを見回していると、開けた戸の横の壁に、生々しい血がべったりと付き、地面まで流れ落ちていた。

![]()

しかし、死体も骨もない。

その時、月明かりで、軒の端に何かあるのが見えた。

男の髪の髻だけが引っ掛かって揺れていたのだった。

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・

[解説と考察]

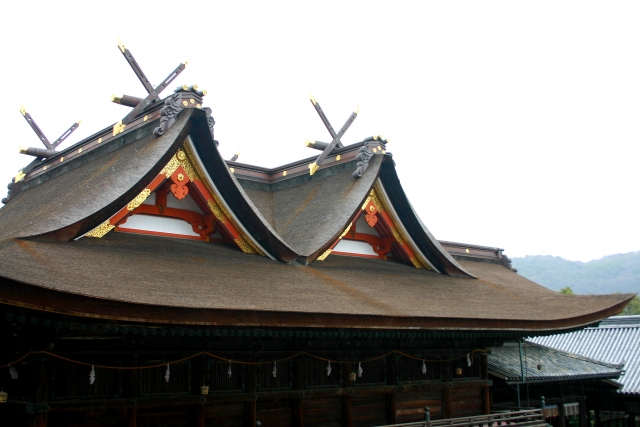

◎吉備津神社の鳴釜神事

作中で御釜祓と書かれているのは、岡山県岡山市にある吉備津神社で行われている鳴釜神事(なるかましんじ)の事です。

昔、吉備の国を支配していた温羅(うら)という鬼を退治した際、刎ねて晒した首が大きな唸り声をあげ続け、犬に喰わせて骨だけになっても、吉備津神社の釜殿の地中深くに埋められても、止むことがありませんでした。

ある夜、温羅が夢枕に立ち、温羅の妻である阿曽媛(あそひめ)に釜殿で神饌(神様の食事)を炊きあげさせよと告げました。その通りにすると、唸り声が止んだということです。

以来、温羅の首が吉凶を占うとして、神事が行われるようになったのです。

◎磯良-巫女から人間、そして鬼へ

前半の磯良は、あまりに出来すぎた妻でどこか人間離れした印象を受けます。

神主の娘=清廉潔白さの象徴

箏や歌を嗜む=雅さの象徴

夫やその両親に尽くす=自己犠牲

非常に堅く隙がない、いわば巫女のような女性なので、一緒に暮らすとなると少々息が詰まるのではないでしょうか。

放蕩者の正太郎は尚更家に居づらかったことでしょう。

そこで正太郎が安らぎを求めたのが、対極にある遊女の袖でした。

面白いことに、袖の人格についての描写や袖視点の展開は一切ありません。

あくまでも“正太郎の避難所”の象徴であり、人物としての個性は物語に必要無いからでしょう。

そして正太郎に拒絶されたことで、磯良は巫女から怨霊に変化します。そこで初めて、自分の苦しみや悲しみを正太郎にぶつけるのです。

生前よりも、怨霊化してからの方がよほど人間らしいかもしれません。

私はこの磯良の変化を見て、吉備津の釜の物語は能に向いているのではないかと思いました。

あくまでも素人の主観ですが、前半の磯良を表す面は、高貴で神聖な女性である増女(ぞうおんな)が良いと思います。

一般に知られている女面といえば小面(こおもて)ですが、こちらでは表情がありすぎるように感じますので。

後半の怨霊化した磯良を表す怨霊面は、泥眼(でいがん)か般若(はんにゃ)でしょうか。

泥眼は目と歯に金泥(きんでい)が施されていて凄みがあります。嫉妬を抑えた女性の執念がにじみ出ている面なので、取り憑かれた袖~墓場の近くに住む未亡人のくだりに似合いそう。

あるいは、「真っ青な顔色、どろんとした目付き、自分を指差す青白く痩せこけた手」という描写からすると、痩女(やせおんな)の方があっているかもしれません。こちらの方が、変わり果てた姿というインパクトもありますね。

般若は分かりやすい女性の鬼の面です。

その表情は嫉妬だけでなく、悲しみと怒りも併せ持っています。

物忌みしている正太郎を取り殺しにくる怨霊として絵的にもピッタリではないでしょうか。

なお、般若は役柄によって色が異なり、白は上品で控えめ、赤が中品(普通程度)、黒は下品で完全な鬼だそうです。

磯良には白い般若を当てたいところです。

◎正太郎はどうなったのか

正太郎の最期は壁にそそがれた血と揺れる髪の束だけで表現されており、死体も骨も見当たりません。

一種の神隠しです。

とはいえ、話の流れからしてどこかで生きているとは考えられず、間違いなく磯良に取り殺され、体ごと連れ去られたのでしょう。

磯良はそこまで正太郎を愛していたのでしょうか?

あるいは、嫉妬・怒り・悲しみを抱いたまま死んだために、磯良自身が妄執の塊となり、正太郎を手に入れ恨みを晴らすことだけが目的になったのかもしれません。

死の間際、正太郎の頭の中は磯良のことでいっぱいだったはずなので-もちろん恐怖のためですが-、最終的に正太郎の心と体を手に入れることが出来た磯良は歓喜したことでしょう。

しかし、磯良も正太郎も、成仏できたとは思えません。

なんとも恐ろしい話ではありませんか。